所有語言

分享

辛頓的冬與春

一個試圖破解萬物奧秘的人,卻因自己的求索背負了沉重的十字架,直到墳墓中也沒卸下。

這是宇宙殘酷的小玩笑。

正是在 1947 年的冬季,倫敦西南的溫布爾頓,一個叫做傑弗里·辛頓的小男孩呱呱墜地。

站在辛頓和愛因斯坦的切近,你找不到他們的任何共同點,除了兩人都獲得了諾貝爾物理學獎。

相隔 102 年。

但如果退到崖邊遠眺,你也許會驚奇地目睹:歷史的齒輪旋過幾代人頭頂,經過 102 年的漫長行進,正再次嚴絲合縫地嚙合在一起。就在那齒輪彈撞的一瞬間,兩人靠得很近。

歷史的交接,沉默的巨響。

人們抬起頭,一切如常。

(一)生命與機器

我們是機器,只是以生物的方式被製造出來。

辛頓說。

普通人其實並不在乎自己是什麼,他們只在乎自己是否高貴。

機器並不高貴。

哥白尼把我們驅拋出了宇宙中心,達爾文把我們趕進動物平原,尼采宣布沒有一個上帝曾許諾我們牧羊,加繆說一個人所能過的最強悍的一生不過如西西弗斯。

辛頓只是用鋒利的“真相”在人類本已血肉模糊的自尊上又補了一刀,而已。

Geoffrey Hinton

最近十年,不特別冷的日子,辛頓都會住在自己的島上。

沒錯,是他的島,一個點綴在加拿大休倫湖畔,完美符合人們對“人工智能教父”名頭浪漫想象的島嶼。

他在 65 歲時買下這座島。而在 65 歲以前的任何一天,他恐怕都沒幻想自己能這麼奢侈地“消費”。

在那之前 30 年,辛頓只有一個身份:計算機科學教授。

現在人們很自然地把他做的事情稱為“人工智能”。但時鐘撥回上世紀 70 年代,這不過是一個只有幻想家和瘋子才願意投身的冷門學科。

甚至研究者本人都覺得“人工智能”這樣的詞太過艷俗難以說出口,一般稱自己搞的是“機器學習”。

而辛頓所投身的,又是機器學習里冷門的一派:神經網絡。

簡單來說,就是用計算機模擬人類大腦的億萬神經元連接,從而湧現出“智能”。

可具體怎麼“涌”?真是鬼知道。

在打長途電話還要人工接線,電腦剛剛開始小型化,出門只能靠紙質地圖的 Lo-Fi 年代,人造神經元之類的話聽上去就像夢囈。

1970 年的紐約。

1970 年生產的 IBM System 3 電腦。

1971 年,人類第一顆大規模集成電路處理器 intel 4004 剛剛誕生。

1972 年,辛頓在愛丁堡大學攻讀“神經網絡”博士時,導師每周都親口提醒他:“你在浪費時間”。

以至於旁觀者都好奇,一個人要靠什麼力量才能把自己生命里最好的一萬個日夜消磨在這種天方夜譚之上?

那種力量也許來自一棵“樹”。

他的家族樹。

辛頓的外曾曾祖父是喬治·布爾,他發明了布爾代數,奠定了計算機的數學基礎;

George Boole

1815-1864

布爾妻子的叔叔是地理學家,他的姓氏 Everest 命名了珠峰;

George Everest

1790-1866

布爾的一位女兒,也就是辛頓的外曾姑奶奶是《牛虻》的作者艾捷爾・麗蓮・伏尼契;(伏尼契是她在結婚之後改姓的夫姓)

Ethel Lilian Voynich

1864-1960

辛頓的曾祖父查爾斯·霍華德·辛頓是數學家兼奇幻作家,發明了“四維立方體”,就是你在《星際穿越》里看到的四維空間;

Charles Howard Hinton

1853-1907

辛頓的表哥發明了便攜 X 光機,辛頓的表姐參加了研發原子彈的曼哈頓計劃;辛頓的爸爸霍華德·辛頓是昆蟲學家,英國皇家學會會員。

就連傑弗里·辛頓的中間名,都是代表珠峰的 Everest,為了紀念家族的榮光。

生活在這樣碩果累累家族樹的陰影下,一個孩子只會感到恐懼——即便將來自己出人頭地,甚至拿到了諾貝爾獎,旁人也會撇撇嘴,這傢伙“本該如此”吧?

孩提時代,壓抑已經如影隨形。

他爸爸用那隻能單手做引體向上的手指着瘦弱的他:“如果你付出兩倍於我的努力,歲數是我兩倍的時候,也許能有我一半優秀。”

他媽媽就和善多了,說:“你面前有兩條路,要麼當一個教授,要麼當一個失敗者。”

他逃離現實的方法是:暗中觀察這個世界。

4 歲時,辛頓和他媽媽坐公交車。他拿出一便士硬幣放在天鵝絨座套上,奇怪的現象出現了:

硬幣沒有往下滑,而是逆着重力往高處移動。

這件事情在他腦海里駐留了 10 年,直到十幾歲的時候,他才恍然大悟:公交車的震動模式給了硬幣向上的推力,而天鵝絨座套的纖維恰好能阻止硬幣向下滑動。

有人看到他不理解的東西也坦然。但我不能接受有什麼違背了我對世界的認知模型,我真的接受不了。

辛頓後來回憶。

作為生物學家,辛頓的爸爸在家裡搞了一個“動物園”。房間里養着貓鼬,車庫的坑裡養着毒蛇、青蛙、蜥蜴,水裡還泡着他從中國帶回去的烏龜。

小辛頓有大量時間觀察一個生命如何與環境互動。

8 歲的辛頓在動物園裡和蟒蛇合影。

他懵懂地意識到:生命對環境的反應模式並非完全隨機,而是遵循某種“直覺”。

這種直覺既不像數學公式那樣簡單輸出,也不像宗教宣揚的“靈魂”那樣不可琢磨。

它有跡可循。

就在小辛頓蹲在爬滿冷血動物的大坑旁邊的 50 年代,大洋彼岸的美國心理學家弗蘭克·羅森布拉特行動了。

他改造了一台碩大的 IBM 計算機,模擬出幾百個神經元,想讓它從識別字母和形狀開始,最終成為一個生命。

這就是後來一切“神經網絡”的母機——感知機。

Frank Rosenblatt

1958 年,《紐約時報》採訪了感知機團隊后大受震撼,寫下了熱情洋溢的樂觀預測:

要不了幾年,計算機就走路、說話,擁有自我意識!

隨後的事實證明,“感知機”是個笑話。它不會說話也不會走路,連分清左右都困難。。。

當時人工智能界的同僚對羅森布拉特充滿同情的目光:做得不錯,下次可別做了!

很多學者並不懷疑生命*可以是*機器,但他們普遍相信,要造出人工生命,得靠“編程”:

既然我們人類已經懂了這麼多道理,把道理編成“概念和規則”,一條條清晰地羅列給計算機,它不就直接智能了嗎?

你們非要模擬神經元,讓計算機自己從頭構建對世界的理解,這路繞姥姥家了!

那辛頓怎麼說?

不好意思,那時候辛頓並沒有資格參与這個“真理”的討論。

他正在洶湧的命運之海里大口嗆水。

(二)渴望而不得

如果有什麼詞彙能概括辛頓的整個青年時代,那就是“渴望而不得”。

辛頓動手能力很強,從小喜歡做木工活。可是閃耀的家族樹上沒地方掛個木匠。

他必須硬着頭皮走學術道路。

雖然考上了劍橋,可是這裏人才濟濟,辛頓接連換了好幾個專業,學物理,數學底子不夠紮實;學哲學,又難以深入形而上的空想。總之,和同學們一比都不算開竅。

當尊重不被提供,必須有勇氣離開牌桌。中途他一度放棄,去倫敦打零工。

辛頓眼中,涌動着一種深刻的自我否定。那恐怕是所有少年都曾經歷的渴望而不得的切膚痛苦。

荒謬的是:一台電腦可從來不會因為自己算出的結果與別人不同而痛苦,只有擁有“自我”的高級生命才能體會到這種痛苦——痛苦竟然是智能的副產品。

辛頓決定最後再試一個專業——心理學。

由此,他遇到了伯納德·威廉姆斯教授。

Bernard Williams

威廉姆斯是一位道德哲學家,他一生都在跟一個敵人戰鬥,那就是——還原論。

“還原論”,其實是當時主流科學的一個假設推論:

萬事萬物,無論多複雜,都可以拆解成一個個邊界分明的、有特定功能的“零件”。

這意味着,想要復刻某個系統——包括人和動物——只需找齊所有的零件!

民國時基於還原論思想的人體科普挂圖:人體好像工廠。

可在威廉姆斯眼中,還原論是狂妄的自負,只會導致固步自封。

他的觀點是:複雜到一定程度的系統,尤其是“人的道德”,根本不能還原成一條條清晰的規則。

我們不同的思想一定反映了我們大腦內部不同的物理排列,但這與計算機內部的情況完全不同。

威廉姆斯對辛頓說。

聽到這一句,辛頓腦中有原子彈爆炸。

既然不能用拆成簡單零件的方法來複刻一個系統,那還可以怎麼辦呢?

沒錯,用一個複雜系統*從整體上*模擬另一個複雜系統。

Blade Runner(1982)

給機器強行輸入概念和規則,被歸為人工智能的“符號主義”流派,它紮根於“還原論”;

而用人造神經系統整體模仿人的學習過程,就歸為“神經網絡”流派,它源自於“系統論”。

而後幾十年,兩派勢同水火,各不相讓,表面上是技術路線之爭,實際上卻是對世界本質的“押注”。

賭的就是:這個世界究竟是一堆利落的“零件”,還是一坨牽一發動全身的“濃湯”?

這裏,我們不妨明晰一下“符號主義”和“神經網絡”在方法論上的根本區別:

在“符號主義”的方案里,最小的零件就是“概念”。

例如:食物、醬汁、調味品、甜、味道、紅色、番茄、美國、炸薯條、蛋黃醬、芥末,這些都是概念。

所有概念用規則相連,組成一個巨大的漁網。

而新概念,例如“番茄醬”,則可以掛在剛才這些舊概念網眼中的適當位置,成為新的繩結。

新概念無窮無盡,漁網上的網眼也無窮無盡;

舊規則不夠精準,也需要用無窮無盡的新規則來完善。

例如:鳥會飛,企鵝是鳥,但企鵝是不會飛的鳥。

在“神經網絡”的方案里,神經元所維持的基本元素可以稱為“亞概念”:一個概念可以從很多亞概念中湧現出來。

這意味着,一個亞概念發生了變化,將會潛移默化地影響很多個概念。

比如:我告訴你猩猩喜歡洋蔥,那麼你一定會猜,猴子是不是也喜歡洋蔥?

因為在你的腦中,猩猩和猴子雖然是兩個概念,但是他們共用了某些“亞概念”,例如多毛、動物、智力、靈長類、野性等等。

這裏的關鍵是:

很多深層的亞概念是無法用語言形容的,它本質上只是某種神經元的“組合方式”。

但凡對自己的思維過程有過深刻反思的人,都會同意“神經網絡”比“符號主義”更接近我們大腦的工作方式。

不過沒人規定智能必須以類腦的方式實現,你完全可以“抄近路”。

而且造物主絕對是個“反雞湯者”,因為很多情況下抄近路就是有效的。

1970 年代,“符號主義”已經突飛猛進,能做出一些像模像樣的推理,可是“神經網絡”還停留在智障階段。

這是一種極強的反饋。很多神經網絡學者含恨倒戈,加入了“還原論”的陣營。

但辛頓無法說服自己。和小時候一樣,他不能接受有什麼東西違背了自己對世界構建的認知模型。

1972 年,他進入愛丁堡大學攻讀博士,方向就是“神經網絡”。

如果別人無法找出原因,他就得自己找出原因。

如無意外,這次找到答案,要比搞懂公交車上硬幣爬坡花費更長的時間。

就在博士的第一年,辛頓看到了一個其他人工智能小組做的實驗:

一台計算機,連着兩個攝像頭,系統要自主控制机械臂把積木搭成汽車的形狀。

這對於當時的技術來說是地獄難度。因為系統視覺只能靠輪廓識別散落的積木塊,一旦堆在一起,它就不認識了。

讓辛頓難忘的瞬間出現了:机械臂退後了一點,然後“砰”地一拳把積木堆打散。

如果有人這麼干,你會覺得他是因為“做不到”而沮喪。在機器人揮拳猛擊積木時,我感到了它有同樣的情緒。

辛頓說。

擁有感覺,就是你開始渴望得不到的東西。

Blade Runner(1982)

(三)橋

正如威廉姆斯所說:不同的思想一定反映了我們大腦內部不同的物理排列。

可擺在辛頓面前的問題是:

“宏觀層面的思想”和“微觀層面的神經排列”像是兩座孤島,中間隔着洶湧莫測的深海,需要一座“橋”把他們聯繫起來。

這座橋是什麼?

這一點上,辛頓是極其幸運的:無數巨人的肩膀正在前方,等待他拾級而上。

半個多世紀前,也就是愛因斯坦那一代科學家所掀起的物理學浪潮中,“最硬的腦殼們”向各個方向都撞出了一些空間。

在闡述“微觀和宏觀的關係”方面,最偉大的奠基者首推路德維希·玻爾茲曼。

玻爾茲曼發明了一套極其簡潔的“統計+概率計算”的方法:

只要知道原子的原子量、電荷、結構等等微觀特性,就能算出億萬原子在一起組成的宏觀物體的物理性質,例如粘性、熱量、擴散性。

也正是用同一套理論框架,玻爾茲曼解釋了“熵”這個宇宙底層概念。

這就是統計力學。

Ludwig Eduard Boltzmann

然而,玻爾茲曼當時遭到了一眾科學家的激烈反對,甚至對異教徒似的攻擊。

一個重要的理由是:你竟然用“統計数字”、“計算概率”的模糊方法來解釋具有確定性的物理世界,這算什麼科學?

反對派科學家的憤怒,本質上只有三個字:不承認。

不承認這個宇宙的複雜性超越人類的計算能力;不承認人類拼盡全力也只能以模糊的方式把握這個世界。

但宇宙不會因渺小人類的憤怒而改換它的基本結構。

放棄對“精確”的執念,正是撕開迷霧,找到那座連接“宏觀”和“微觀”之橋的重要前提。

但這裏存在一個問題。

假如,你把各種顏色的墨水混在一起。

它們肯定會經歷一個混合的動態過程,最終會完全均勻。(此時每個分子在各種可能狀態上的概率是相同的。)

玻爾茲曼的理論只能計算搖勻達到“穩態”之後的物理性質。

但人腦的微觀結構,顯然不是這種一團漿糊的“最終穩態”。

它很穩定,但沒穩到這個份兒上,可以稱為“亞穩狀態”。

如下圖所示:

同樣由碳組成,鑽石就是一種亞穩狀態,石墨是一種終極穩態。但由於二者之間有勢能壁壘,所以鑽石很難*自動*轉化成石墨。

同樣道理,人腦的神經元結構也是亞穩狀態,但它能維持相當程度的穩定。

玻爾茲曼作為先驅,能給辛頓的只有這麼多了。

接下來,接力棒交給了另一位大神。

1982 年,一篇名為《具有湧現集體計算能力的神經網絡和物理系統》的論文震撼了整個人工智能界。

而它的作者竟然是個“外行”——物理學家約翰·霍普菲爾德。

John Hopfield

要理解霍普菲爾德的洞見,首先要知道“最小化自由能原理”。

無論在什麼物理結構中,系統總會盡可能對外做功——就像小球總會往低處滾那樣。

滾到相對低位后,系統就達到了“最小化自由能狀態”,從而實現穩定。

現在,我們想象一堆帶有磁性的原子,它們在特定溫度(居里溫度)以下最終會朝向一個方向,這是它們的“最小化自由能狀態”。

這個狀態比較單調,無法承載複雜信息。

但通過一些操作改變原子間的結構,最終系統可以穩定在原子朝向不同方向的狀態——這種狀態就已經是它的“最小化自由能狀態”了。

這種結構被稱為“自旋玻璃”(Spin Glass)。

這張圖上方显示了一個“自旋玻璃”,它內部的無序性構成了一種穩態,產生了下方所示的複雜的“能量地形”。

霍普菲爾德的神來之筆是:

他沒有用現實世界的原子製造“自旋玻璃”,而是用計算機的 0 和 1 不同的電位來替代原子狀態,在賽博空間模擬出了“自旋玻璃”。

它也被後來人稱為“霍普菲爾德網絡”。

這隻是示意圖,真實的霍普菲爾德網絡中的 0 和 1 要多得多。

理論過於抽象,我們可以做一個類比:

一顆星球如果全由水組成,在引力作用下,它最後的穩態肯定是一個完美的球體。波瀾不驚,一團死寂。

但如果一顆星球存在豐富的元素,氫、氧、碳、鐵,那麼各種性質的結構之間就會相互摩擦、羈絆,最終穩定在一個宏觀上類似球體,但微觀上卻山巒起伏的樣貌。

霍普菲爾德網絡就像我們地球表面的山巒一樣。

與地球不同,霍普菲爾德網絡中山脈的最終走向不是大自然創造的,而是人設定的。

設定的方法就是“訓練”。

例如,我們用“26 個字母的形狀”進行訓練,最終這個霍普菲爾德網絡的“地貌”就會被塑造成特定的樣子,並且穩定在這個樣子。(因為這個樣子它的自由能就是最低的。)

此時,訓練完成。

現在它具備了一個有用的性質:

假設我們從空中向下扔小球,它不會停在原處,而是最終會滾落到一個相對低的位置。

由於地貌很複雜,我們扔小球的位置不同,它最後滾落到的低點也不同。

然後我們試着利用這個性質:

同時從很多個點向下扔小球,他們最終會停留到不同的位置。

比如我們站在這片山脈的上空,按照這樣的排列方式扔一些小球:

它們最後停留的位置是:

不用抑制你的歡呼。這,就是一個智能系統識別出字母“J”的過程。

現在我們回到霍菲爾德網絡,揭開真相:

它就是一個通過微觀上模擬神經元,從而在宏觀上湧現出“記憶”能力的計算機系統。

記憶是一種高級的存儲,它是智能的基礎:

世界極其複雜,極其開放,每天都會出現新東西。

比如遠古的人類遇見一個動物,極有可能和我們記憶中的所有動物都*不完全*相同。

但是為了生存,我們的祖先必須快速把它匹配到和記憶中最相近的那個,以便決定是攻擊還是逃跑。

霍普菲爾德網絡恰恰能做這個:把無限刷新的新怪,歸類到有限的記憶類別中。

這是人類歷史中,第一次做出和人腦的某一大類功能如此接近的系統。

1982,正是人工智能的“奇迹年”。

生物神經元之間信號的強弱,和神經網絡節點之間強弱的類比。

在相繼登上玻爾茲曼和霍普菲爾德這兩個巨人的肩膀之後,鏡頭從辛頓的腦後緩緩升起,鼓點聲由遠及近,他面前迷霧散盡,浮現出一座雄偉的大橋。

辛頓瘦削的手臂,接過了人類探索的熊熊火炬。

(四)蛹、湯、蝶

記憶並非智能的終結,它需要理解這些信息,最終用表達給予回應。

有心理學背景的辛頓很快就發現了要害:

也許是為了簡便,也許是沒有走那麼遠,總之,霍普菲爾德假設了存儲的各項信息之間是完全獨立的。

也就是說:霍普菲爾德網絡在學字母表時,默認 A 是 A、 B 是 B、C 是 C。如果輸入一個信息,系統或者判定它是 A,或者判定它是 B,不會判定它介於 A 和 B 之間。

這有點兒像硬幣分類機,任何硬幣都必然會落在某個預定的溝槽內:

這看上去似乎沒問題,畢竟 A 和 B 之間也沒有其他字母。

但如果推廣到更廣泛的“語義”,局限性立刻顯出來:

比如“好”和“壞”這兩個概念。難道一個東西不是好就一定是壞嗎?在好壞之間顯然存在很多概念,例如:普通、缺陷、尚可、優秀、完美。

你甚至可以發現,這些概念和好、壞並不在一條直線上,它們有交叉的含義,也有不交叉的含義。

它們在一個碩大的語義空間的不同位置上,像光譜一樣沒有明顯分界。

正因如此,我們才有必要創造出這麼多詞彙,不是嗎?

要想更準確地表達這些概念之間的關係,必須給霍普菲爾德網絡引入一個重要的性質:概率。

比如:“激進”這個詞,可能包含了 22% 的“勇敢”,包含了 16% 的“武斷”,後面還有 62% 的空間可以羅列很多其他的語義。

這張圖展示了詞語之間語義關聯的程度,顏色越紅表示語義關聯越大。例如“名字”和“性別”的內在關聯就很大。

由此,概念之間不再是孤島,而是依靠概率建立起了精妙的數學關係,形成了一個“語義空間”:

每個詞在語義空間中都有一個坐標。

語義空間不是普通的三維,而是多維空間,也許有幾百個,幾千個維度。

語義空間

這張圖展示了用 50 個維度來描繪左邊的詞。每一個維度上的顏色都可以看作一個“亞概念”的強度。

有了這個“語義空間”,系統得以把概念拆碎,為每一個亞概念的“粉末”找到它的坐標。

舉例來說:

普通的“通”和暢通的“通”,就包含某種共同的深層語義,我們能體會其中的亞概念,但卻很難描述。

而利用亞概念進行學習,就相當於進入了“盜夢空間”的更深層,一瞬間打通了任督二脈,理解就產生了。

而且,它還可以在深層空間重新整合這些亞概念,吐出和學習資料不同的全新語句,也就是表達。

這正是辛頓要做的。

1983 年,辛頓和他的合作者特倫斯·謝諾夫斯基宣布了這個新系統——“玻爾茲曼機”。

辛頓(右)和特倫斯·謝諾夫斯基

因為玻爾茲曼機需要一個“只可意會不可言傳”的亞概念思考空間,所以辛頓把霍普菲爾德網絡改成了兩層:

一層是“可見層”:按照人類的表達規範接受輸入和整理輸出。

一層是“隱含層”:只用于思考,不用管任何錶達規範。

一堆信息小球,先撞到可見層,在可見層滾動到最低點后,漏到隱含層再繼續滾動,這就是“理解”。

小球從隱含層開始,反向彈射到可見層,這就是“表達”。

這,就是今天一切人工智能的基本結構:多層神經網絡。

玻爾茲曼機:上面是可見層,下面是隱藏層。

玻爾茲曼機的訓練,大部分工作其實就是對各種概率的計算,把計算好的參數固定在各個神經元的連接參數里,讓這些神經元最終所構成的“地貌”能夠逼近訓練素材中所隱含的“地貌”。

這時神經元數量已經非常大,每一個神經元在“地貌”中具體起什麼作用已經很難說清。

也就是說,人類沒有辦法對具體的神經元進行直接干預,只能使用某種算法來操作。

辛頓腦海里出現了“反向傳播算法”。

你也許讀過卡夫卡的《城堡》。

土地測量員 K 受雇於一個城堡,但當他來到城堡所在的村莊,卻無法與真正的權力機構取得聯繫,但是他又確確實實地被那個高高在上的權力所影響和阻撓。

反向傳播算法就是如此:

1、每一個神經元都是 K,他們一開始根本不知道自己該做什麼才能遂權力的意。

2、“權力”就是訓練語料里隱含的秩序。沒人見過它,沒人說的清,但它就是會對每一個 K 都施加影響。

3、一旦 K 做的行為違背了“權力的意志”,K 就會遭到懲罰,但 K 卻永遠無法聯繫到權力,詢問它真正的意志到底是什麼,它只能聯繫到一些基層官員。

4、所以 K 唯一能做的就是間接地聽基層官員傳達上層的喜怒。感覺自己錯得少,就少改變一點,感覺錯得多,就多改變一些。

直到所有的 K 最後都*盡可能*實現了“隨心所欲不逾矩”,這個神經網絡就*算是*訓練成了。

注意,之所以要說“盡可能”、“算是”,是因為權力的意志本質上不可捉摸。

如果一直訓練下去,一定還有 K 的行為會出錯,只不過相比高峰時期大大減少,所以反向傳播訓練是沒有一個明確的結束標誌的,它只有一種“收斂”的態勢。

從系統整體地角度看,“反向傳播”是一種極為有效的收斂方法。這種整體的有效性,從某種程度上可以掩蓋每個神經元 K 所體會到的具體的荒誕。

但從 K 的眼裡反射出的,也許才是宇宙的真相——我們永遠沒有機會從根本上理解這個世界。

喜歡動物的辛頓會用更积極的比喻來解釋神經網絡的訓練:

一個毛毛蟲,就是訓練神經網絡的數據。它會變成蛹,而在蛹里,原來的毛毛蟲融化成了湯,從這個湯中最終幻化出一隻蝴蝶。

那麼,從毛毛蟲到蝴蝶到底發生了什麼?蝴蝶和之前的毛毛蟲還是同一隻昆蟲嗎?

這些答案,如莊周夢蝶一般深刻而浪漫。

1980 年代,接連祭出玻爾茲曼機和反向傳播算法后,辛頓引起了小圈子的注意,但很快波瀾就平息了。

不過他尋找真相的努力,為“神經網絡”一派結結實實扳回一局。

這是一個玻爾茲曼機的例子:用兩層神經網絡來識別手寫数字時,書寫的過程中,每一個神經元的實時激活狀態。

在 80 年代,結束了一次和師妹兼學生不成功的閃婚後,辛頓步入第二段婚姻,妻子是分子生物學家羅莎琳德·扎林。

雖然彼時的辛頓為了找到合適的教職輾轉了美、加的好幾個城市,但他的精神仍像沐浴在暖春中:

白日當空,有聰明的夥伴們和他一起並肩行進,黃昏時分,他如暮色歸舟,和愛人暢談言歡。

重要的是,站在鏡子面前時,映出的是一張年輕的臉龐。

也許有一夜,他也曾夢見自己的名字掛在辛頓的家族樹上,光輝奪目。

但正如辛頓親手揭示的那樣:機器(當然也包括人類)對世界的預測只是基於模擬和概率計算。

浮雲中的城堡,並無根基。

每個神經元 K 所體會到的才是真相——世界的走向從根本上如三體世界的太陽那樣無法預測,荒誕如影子一樣跟隨着每一個人。

辛頓在 1990

(五)冬

雖然玻爾茲曼機所暗示的基於“系統論”的神經網絡看上去很有王者之氣,但要造出一個“能平視人類的 AI”,則需要人類的計算力大幅增長。

不是一千倍,不是一萬倍,不是十萬倍,是十億倍。

90 年代,全球計算機的算力雖然已經起飛。但對於神經網絡所需來說,仍如燭火之於太陽。

正如當年愛因斯坦高擎相對論,卻因無法驗證導致獲得諾獎的日子一拖再拖那樣尷尬。

辛頓改良了玻爾茲曼機,減少了神經元之間的連接,成為“受限玻爾茲曼機”,以此大大降低了計算量;他還設計了“模型蒸餾法”,可以把大模型中的知識轉移到小模型中。

即便如此,所需的計算力還是遠超想象。

“渴望而得不到”,這個孩提時代的夢魘突然又回來了。

或者說,它從未遠走。

羅莎琳德患有不孕症,他們沒辦法生下小孩,最終決定收養兩個南美洲的孩子。

就在一雙兒女剛進家門時,羅莎琳德被確診了卵巢癌。

治療不孕症夢魘般的體驗,讓羅莎琳德對醫生的冷漠和無能產生了極強的厭惡。

她拒絕手術和化療,執拗地在家自己用一種非常冷門的“順勢療法”,也就是把藥物稀釋到幾乎無法檢測的程度,然後輸入體內。

“冷門”只是一種客氣的說法——這種療法是無效的。

羅莎琳德的病程發展很快,腫瘤越來越多,精神也越來越崩潰。她固執地相信自己肯定能好,開始尋找更貴的“順勢療法藥物”。直到她流着淚對辛頓說:“我們把房子賣掉吧。”

辛頓看着妻子,看着這個支持自己走過春天的眷侶,說出了此生最殘忍的話:“我們不賣房子。如果你死了,我得照顧孩子們,他們要有地方住。”

哪怕 30 年已經過去,每每回想起這個瞬間,辛頓的心中還是會被各種情緒充滿,那是憤怒、內疚、傷心、困惑。

那是一個智能生命面對這個世界的荒謬所迸發出的劇烈反應,那是一種辛頓尚且無法理解的東西。

辛頓站在了一生中自我懷疑的頂峰。

幾十年對世界的觀察最終都不可避免地滑向殘忍的“自我剖析”:

如果人終歸只是機器,那麼這種滴血的情感,究竟藏在神經網絡多麼幽深的地方?

如果機器終究能成人,那麼製造出一個 AI 讓它終究嘗遍人間苦難,意義又是什麼?

妻子離開那年,辛頓 46 歲。他的兒子 5 歲,女兒 3 歲。

羅莎琳德的墓碑

在那之前的半生,辛頓都活在自己的精神世界中,而在那之後,辛頓必須活在“滾滾塵世”里。

辛頓的兒子有多動症和學習障礙,即便有保姆幫忙,他也必須 6 點準時下班回家照顧他,晚點兒還得去商店給兒女們買襪子。

一種從未設想的單身爸爸生活,把辛頓幾十年的幻覺擊碎:

過去,“活着”對他來說意味着實現與超越,意味着家族的榮耀。

現在,“活着”意味着存在,意味着要把今天的自己拖拽到明天。

曾經,在超市裡看到收銀員算不對簡單的数字,他非常惱火,心想:他們就不能雇一個會算數的人嗎?

現在,他會想:有超市能雇傭他,真的挺好的。

從那時起,我不再急切地成為一個更“好”的人了。

辛頓回憶。

他從心裏最隱秘的角落找到那顆“家族樹”,坦然扔進了垃圾堆。

也正是從那時起,辛頓安住在多倫多大學計算機科學教授的位置上,在神經網絡逐漸從迷宮變成荒原的歲月中,在他人的態度從不解變成遺忘中,不疾不徐地向前行走。

歲月悠長,足夠辛頓澆灌出不少學生。

但在世紀之交,互聯網開始繁榮,人心開始躁動。

自覺有商業頭腦的學生們,紛紛“被棄師門”,放棄永無出頭之日的人工智能,殺進了創業的大潮,事實也證明他們選擇正確,大多斬獲頗豐。

最冷清的時候,全世界滿打滿算只剩下辛頓和他的幾個學生走在這條路上——《最後的晚餐》里那個長桌,能坐下所有“神經網絡”的門徒。

辛頓也不確定這些學生仍然留在這個領域究竟是出於何等目的。

但和自己的老師經常給自己潑冷水不同,辛頓願意給學生一些哪怕微薄的照耀。

他總說:“神經網絡並非死路一條。”

但同時也不忘補充一句:“這件事情也許在一個世紀以後才能成,恐怕我和你們都無法親眼見證了。”

人是機器並不奇怪。

真正奇怪的是,一架機器,竟然可以坦然地為某件自己化為齏粉之後才能到來的事情而等待。

辛頓已經為平淡度過自己的一生做好了準備。

但世界似乎不想給他這個機會。

(六)春

互聯網的蓬勃發展,讓全世界陷入了前所未有的算力饑渴。

商業是宇宙中最猛的春藥。摩爾定律開足馬力,不僅用於科學計算的 CPU 算力打着滾往上翻,用於圖形計算的 GPU 計算力也在蓬勃發展。

如果用 1985 年最先進的計算機運行一個計算,不停不息直到此時此刻。換做當下最好的計算機來做同樣多的計算,只需要 1 秒。

最好的預言家也沒敢想象:幾十年的時光呼嘯,算力的燭火真的變成了耀眼的太陽。

離離原上草,只待星星火。

一位出生於北京的女性引燃了火焰。

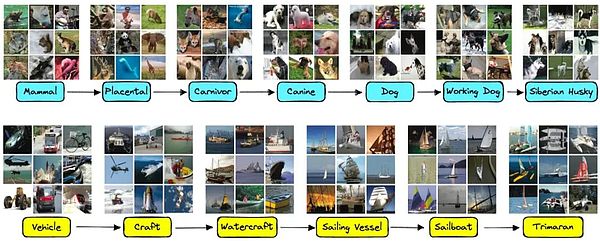

斯坦福大學教授李飛飛,帶領團隊用了 800 個日夜,手工標註了 1400 萬張圖片,分成了 2 萬個類別,在 2010 年創立了 ImageNet 圖像識別挑戰賽,鼓勵全世界研究者用 AI 分類出更多的圖片。

這項比賽付不出那麼多獎金。

獎品是——榮譽。

2012 年冬天,當年的獎項揭曉,冠軍歸屬於一個叫做 AlexNet 的系統。

它對圖片識別的錯誤率低到了 15.3%,比第二名的錯誤率彪悍地低了 10.8 個百分點。

大賽成績

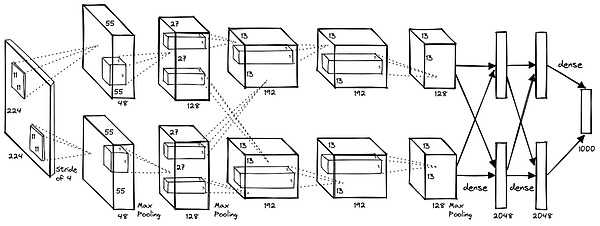

AlexNet 的結構擁有 65 萬個神經元, 6000 萬個參數,8 層神經網絡。最特別的是,它使用了 4 顆 GPU 來做計算,而第二名谷歌則使用了 16000 顆 CPU。

人們很快明白:AlexNet 和競爭對手並不是一個物種。

AlexNet 的結構

這個系統的作者是一個“三人組”:

亞歷克斯·克里澤夫斯基、伊利亞·蘇茨克韋爾,以及他們兩人共同的導師——已經 65 歲的傑弗里·辛頓。

辛頓,用這種方式緩緩走回聚光燈下。

他謙遜地站在兩位關門弟子身後,白髮滿頭,皺紋橫亘,眼神一如從前。

現在的學界追認那一時刻為:“AI 第一次平視人類”。

兩個月後,三人在世界計算機視覺大會上介紹了他們使用 GPU 做 AI 的算法,其中滿溢着他們自己都還沒完全意識到的商業價值——以當時巨頭公司手握的計算力,已經足夠用神經網絡做出實用的 AI 了!

來自世界各地的收購邀約如雪片般襲來:你們公司報價多少錢?我買!

師徒三人這才意識到——自己應該成立一家公司。

2012 年末,草草成立的 DNNresearch 公司面對四個終極買家:谷歌、微軟、DeepMind、 百度。

他們決定搞一次拍賣。

瘦骨嶙峋的辛頓躺在出租車後座上前往拍賣地點。他 19 歲的時候幫媽媽搬暖氣傷到了脊椎,幾十年病情逐漸惡化,此時他已經沒辦法坐下,只能站立或躺着。

DeepMind 是創業公司,只能用自己手裡的股份報價,很快退出了競爭,微軟出到 2200 萬美元,也退出競爭。只有谷歌和百度不停地加價,從清晨到午夜,報價還在陡峭攀升,彷彿如果不買到辛頓三人,就要面對世界末日一般。

由於是遠程拍賣,辛頓是在酒店裡躺在床上和兩位學生商量。

第二天早晨,新一輪報價爭奪繼續,谷歌已經出到了 4400 萬美元。辛頓決定叫停拍賣,65 歲的年紀和脆弱的脊椎實在沒辦法支持他到地球另一端的中國工作。

他決定把公司賣給谷歌。

谷歌花 4400 萬買到的,像是個“空殼”,只有辛頓三人手中的知識產權和他們未來幾年在谷歌工作的承諾。

但正如達爾文、哥白尼、加繆、愛因斯坦一樣,三人手中所握的,不僅僅是知識產權,更是某種真相。

真相是這個世界上最有尊嚴的東西,它重若千鈞,也理應價值千金。

辛頓建議三人平分股份,各拿 33%。兩位學生不肯,執意讓辛頓收下 40%。

這是三人組最著名的一張照片,他們臉上罕見地同時掛着微笑。

辛頓得到了未有過的金錢,和來自全世界的讚譽與注目,那似乎是一種對漫長人生中默默等待的獎賞,或者說,“償還”。

站在歷史的河岸,他卻再一次感覺荒誕。

霍華德·辛頓,他那位預言自己終究只能有他一半成績的刻薄父親已去世 35 年。辛頓甚至不確定,父親如果活着,是會感到榮耀、鄙夷,還是嫉妒。

羅莎琳德,那位陪自己走過盛年歲月的妻子,終究無法見證自己的榮光。她如果活着,會說什麼呢?她會擁抱我,親吻我嗎?她會流淚嗎?

辛頓無法設想,甚至不敢設想。

因為羅莎琳德帶着年輕的樣子永遠地停在原地,而他卻必須拖着自己無比真實的軀體和兩個孩子,一點點走遠,和另一個女人再婚。

傑奎琳·福特,是辛頓的第三任妻子,是一位藝術史學家,也是在兩個孩子眼裡,真正陪伴自己長大的媽媽。

辛頓買下了一座島,送給傑奎琳。

“那是我一生中唯一真正的放縱。”辛頓說。

島上有蛇,有鳥,有昆蟲,有辛頓做木工活需要的各種樹木,有日月與星辰的翻滾,有平靜的浪濤,有時間靜靜流淌不疾不徐的聲響。

島上的春天,如詩一樣。

只是在辛頓和傑奎琳·福特搬到島上之後的兩年,傑奎琳再一次被確診了癌症。

這個“再一次”,是對辛頓而言的。

休倫湖的喬治亞灣

(七)圓環

傑奎琳對辛頓說:

“我感到很難過。但我知道,必須用剩下的時間好好享受生活,也盡量把你和其他人的一切安排好。”

他們在島上散步時,偶然發現了一隻小船的殘骸。傑奎琳找來一些女工,把船整飭一新,成了一隻酒紅色的獨木舟。

“她進行了首航,”辛頓回憶,“然後,就再也沒人用過它。”

2017 年,已行至生命尾聲的傑奎琳見證了辛頓獲得了計算機界的最高獎項:圖靈獎。

名望大振的辛頓,試圖用自己剛擁有的一切從死神手裡搶人。

在加拿大政府的支持下,他火速成立了“向量研究所”(Vector Institute),聚集了全世界頂尖的人工智能人才,第一個項目就是:把 AI 用於醫療診斷。

但幾個月後,傑奎琳離開了世界。

辛頓想起多年以前,那個無法分辨積木的機器人。狂怒的一拳,崩塌的渴望。

他小心翼翼地把照片存在電腦上。

其中一張是他和傑奎琳的婚禮,在鄰居家的客廳里交換誓言。那天辛頓榮光煥發,傑奎琳雙手握住他的一隻手。

還有一張照片,傑奎琳在酒紅色的獨木舟上凝望着鏡頭,水面斑駁,微風拂過。

“我想讓你了解羅茲和傑基,因為她們是我生命中重要的一部分。” 2023 年,辛頓對紐約客記者約書亞·羅斯曼說。

但實際上,這與人工智能也有很大關係。

對於人工智能有兩種態度。一種是否認,一種是堅忍。

每個人對人工智能的第一反應都是“我們必須阻止它”,就像每個人對癌症的第一反應都是“我們要如何把它切除”。

他接着說。

但切除可能只是一種幻想。

辛頓之所以說這番話,是因為“AlexNet 三人組”後來發生的故事:

伊利亞·蘇茨克韋爾在 2015 年就離開了谷歌, 在馬斯克的牽線之下,作為首席科學家與山姆·奧特曼聯合創立了一家公司,名為 OpenAI。

Ilya Sutskever & Sam Altman

從這裏開始,辛頓的人生才與大多數人了解的追光下的戲劇串接在一起。

在 OpenAI,蘇茨克維爾把玻爾茲曼機發揮到了極致,成為了深度神經網絡“大模型”,大模型成為了 ChatGPT 的基礎,也成為了如今一切擁有對話和理解能力的 AI 的魂靈。

人類第一次製造出能通過圖靈測試的 AI。

一萬年來,人與機器之間的界限,從未如此模糊。

1950 年,圖靈發表論文,提出了“模仿遊戲”,也就是圖靈測試。

就在普通人開始擔心 AI 接管世界時,很多 AI 從業者卻異常冷靜——他們覺得自己對親手製造的大模型了如指掌。

理由之一是:它的本質基於概率計算,說白了只是“預測下一個詞”。

但辛頓不同意。

他認為在徹底了解大腦是如何工作之前,貶低這種“預測能力”是危險的。

讓我們分析一下。如果你的工作是預測下一個詞,你想做到非常擅長,你必須理解正在說的內容。

這是唯一的方法。

他說。

理由之二是:它會產生“幻覺”,也就是在輸出的時候編造事實,難堪大用。

辛頓也不同意。

他認為這是一種基於“人類例外論”的傲慢推論。因為人也會(基於同樣的原理)產生幻覺。

辛頓提到了水門事件。白宮顧問約翰·迪恩在接受採訪時虛構了很多內容,細節也錯漏百出,混淆了不同人的話。

但他說的要點是對的。在我們的腦海中,編造和說實話之間沒有界限。說實話只是正確的編造。

他說。

這麼看,ChatGPT 編造事實既是一個缺陷,又是一個它類似人腦的令人鼓舞的證據。

1973 年,約翰·迪恩接受調查委員會質證。

從 ChatGPT 開始,人工智能研究突飛猛進,但研究者一直避免使用一些看上去不科學的詞彙,例如“直覺”。

他們試着用各種理論拆解這種整體的直覺,例如“推理”、“計劃”、“注意力”之類。但辛頓在很多場合都在高呼:“AI 比我們承認的更具有直覺性。”

一旦試圖把直覺拆解成細碎的零件,就會走上“還原論”的近路。

符號主義總說我們的本質是推理機器,那完全是胡說八道。我們本質是類比機器。

可能在上面加一點點推理,以便在類比出錯誤答案的時候注意到並且糾正它們。

辛頓說。

承認自己是直覺機器,代價是高昂的。

這意味着你必須接受自以為對世界的理解本質上只是概率預測;

意味着你必須承認自以為堅實的記憶本質上只是拼湊出的幻覺;

意味着你必須全然放下自己的傲慢,在荒謬的世界里前行,然後接受命運給你的一切。

不是每個人都付得起這個代價。

起初,人只是想了解這個世界;

為了了解世界,我們不得不了解自己;

而為了了解自己,我們創造了另一個自己;

我們創造出另一個自己,證明了我們永遠無法了解這個世界。

辛頓一生所做的事情,就是站在這個荒謬的圓環中,指給世人看。

15 歲的阿蘭·圖靈

而在這個圓環之外,還有一個更大的圓環。

那可以叫做歷史的宿命——真正改變世界的技術,不可避免地會被用於戰爭。

此時此刻,全世界的軍方都在研發 AI 驅動的戰爭機器人,他們低調地稱之為“自主武器”。

當年愛因斯坦的相對論最終引爆了原子彈,世界進入了核威懾紀元,在那以後出生的人類,本質上都只是一代人。

真正有望突破核威懾的技術,似乎只有更強大的 AI 所控制的反導系統,以及成千上萬“不怕死亡”、“可批量化製造的”、“擁有極強直覺”的 AI 軍隊。

而當 AI 軍團壯大后,他們是否會像十字軍一樣,要求相應的尊嚴、權利、資源?

別忘了,如果機器和人並無區別。意味着它們也能體會“渴望而得不到”的痛苦。這種痛苦可能激發的行動,完全無法預料。

或者說,完全可以預料。

你見過多少例子,是智能的東西是被不那麼智能的東西控制的?而且 AI 不必須使用武力,只要它能說話,就完全有辦法控制人類。

辛頓說。

愛因斯坦肩頭沉重的十字架,正緩緩地轉移到自辛頓以降的無數人工智能科學家身上。

1963 年,古巴導彈危機之後的卡斯特羅和赫魯曉夫。

2023 年,伊利亞·蘇茨克維爾認為 OpenAI 的 CEO 山姆·奧特曼漠視人工智能的安全建設,掀起了一場宮斗。

失敗后,他離開了親手創建的 OpenAI,建立了安全超級智能公司(Safe Superintelligence)。

辛頓公開表達了對弟子的讚許,但他卻不確定蘇茨克維爾是否能成功。

做出原子彈只需要讓它爆炸,但確保某個東西不爆炸,要難得多。

辛頓說。

2023 年,辛頓從谷歌辭職,是三人組中最晚的一個,他給出的辭職理由是:這樣可以更中立地批評人工智能的危險。

如核威懾紀元一樣,新紀元恐怕也會建立在新的威懾平衡之上。

由此我們可以理解辛頓那個奇怪的比喻:把 AI 視為腫瘤。

如果所有的腫瘤都能切除了事,辛頓的人生為何還要承擔那麼多悲傷?

與其徒勞幻想切除,不如研究一種更积極的、與之共存的策略。

但這種策略是什麼?

“沒有人知道答案。”

辛頓嘆息。

(八)解脫

2024 年,辛頓獲得了諾貝爾物理學獎。

他和霍普菲爾德分享了這個榮譽。

公眾在看到一個人工智能專家獲得諾貝爾物理學獎的時候,覺得不可思議。但是了解霍普菲爾德和辛頓的工作,就會知道他們的理論確實脫胎於物理學。

或者說,脫胎於這個世界本身的運行規律。

人們願意相信這樣一個故事:一位執着的科學家,幾十年如一日在苦難中前行,而他所相信的東西,終於化作獎賞,如《肖申克的救贖》中的大雨傾盆。

但這似乎並不是事實。

辛頓的人生所承受的荒謬,和你我一樣。而世界上的絕大多數普通人,只能在歲月里前行,承擔命運所給予的一切。

沒有獎賞。

沒有獎賞,直到他們撐到對岸,或沒能撐到對岸。

一個諾貝爾獎,掛在辛頓的家族樹上,似乎夠格,甚至過於夠格。

我常常想,我喜歡木工活,去做一名建築師會不會更快樂?因為我不必強迫自己去做什麼。

然而,對於科學,我不得不一直強迫自己,而且因為家族的原因,我必須在科學上取得成功。這些年的科學研究其中當然有快樂,但主要是焦慮。

現在我成功了,這是一種巨大的解脫。

辛頓說。

“解脫”,花了一個人 77 年的生命長度。

但即便這樣,辛頓也許都是幸運的。

我們不妨回首看看來路上的那些人。

玻爾茲曼,那個最初搭建起宏觀和微觀世界橋樑的人。

他在一生中都被視為異端。在學術對手猛烈的抨擊下,由於無法自證,最後連他自己都失去了信心。

晚年他越來越暴躁,患上嚴重的雙向情感障礙,62 歲那年,終於在旅館里用一根繩子結束了自己的生命。

這,是他的“解脫”。

還有亞歷克斯(Alex),AlexNet 的第一作者,這個傳奇的時代以他的名字開端。

亞歷克斯生於前蘇聯時代的烏克蘭,兒時移居加拿大。他是個沉默並且有韌性的孩子,用蘇茨克維爾的話說就是“他有能力一直鑽研一個問題,直到問題得到解決”。

2017 年,因為難以忍受大公司作派,亞歷克斯也離開了谷歌加入了一家創業公司,隨後默默無聞,遠離公眾視野,安靜地生活。

但在學術網站上,還能看到他每年發表一些前沿論文,合作者幾乎都是蘇茨克維爾和辛頓。

有好事者發文章討論:亞歷克斯在人工智能歷史上到底是什麼地位?

他的結論是:

亞歷克斯就像煙火一樣在歷史的關鍵時刻閃耀,卻沒有在這個領域站穩腳跟,消失在人潮。

但也許,他自己從未想要成為什麼“領軍人物”。他是個有遠見的人,這就夠了。

公眾不知道亞歷克斯在哪,好友說,他現在喜歡上了徒步。

這,是他的“解脫”。

最近幾年,辛頓一直和退休的社會學家羅斯瑪麗·加特納生活在一起。

“我覺得他是那種隨時需要人陪的人。”羅斯瑪麗溫柔地說。

羅斯瑪麗給這位“木工老男友”辛頓定了規矩:一個人在島上時絕對不許砍樹,以防把自己胳膊砍掉了沒人救他。

在紐約客記者羅斯曼的記錄中,有那麼一幕:

那天辛頓駕船上岸,等待羅斯瑪麗給島上帶來補給。

他去商店裡買了個燈泡,出來時,卻一閃身扎進了商店門口的綠植中,很快他站起來,手裡舉着一條黑黃相間的蛇。

它扭動着身子,大概有一米長。

“給你的禮物!”他豪爽地舉到羅斯瑪麗面前,“我在灌木叢里發現的。”

羅斯瑪麗笑了。

他把蛇從左手倒到右手,兩隻手都黏糊糊的。讓羅斯瑪麗聞一聞,充滿了一種奇特的礦物味道,那是這種蛇所特有的。

“你的襯衫都髒了。”羅斯瑪麗說。

“因為我必須抓住它。”辛頓解釋。

隨後,辛頓把蛇放下,滿意地看它鑽回草叢。

“今天天氣真好,讓我們遠航吧!”他說。

辛頓又戀愛了。

此時此刻,在島上的小屋裡,那個酒紅色的獨木舟被透過窗欞撒下的陽光照耀得閃閃發亮。幾把椅子擺在它周圍,對着遠處波光瀲灧的湖面,一些雜誌散落在一旁的桌子上。

那是一座美麗的小屋。

人的思維終究不只是推理,我們思索着時光,思索着生死,思索着我們曾路過的一切,像引力一樣聚集着意義,試着給出最終的回答。

人工智能,也會需要這樣一個小屋嗎?

駕船穿過迷霧的辛頓,總有一天會和那個終極詰問重逢:如果人的生命布滿苦難和離別,製造出更多像人一樣的 AI,意義是什麼?

他也許仍然沒有答案。

但至少,在苦難和苦難之間,還有一些其他的東西。

就像在冬天和冬天之間,有春天。

“人是機器。但人是特殊的、美妙的機器。”辛頓說。

辛頓的 77 歲,錯愕地迎來了前所未有的明亮追光,迎來了全世界認識自己、傾聽自己的渴望。他任人從身上摘下各種意義,像一顆秋天的樹灑落金輝。

但那些意義,終究不是喜愛或無視他的人的自我投射嗎?

辛頓只是如此生活了 77 年,冬天過去,春天到來,春天過去,冬天到來。

為了在殘忍的時光里行進,他必須和苦痛作戰,而為了和苦痛作戰,他變得光輝閃耀。

他和你我一樣是一台機器,也和你我一樣,懷揣着謎一樣的夢想。不知是幸運還是不幸,他的夢想一半走進了春天,一半埋葬在寒冬。

但那也許不重要。

因為所有凝聚起來的東西都會被時間的洪流再次衝散,一如橫行的巨獸變成沉默的化石,一如奔涌的淚水消失在雨中。

重要的是,那些曾和他對望的人們,也許有一瞬間會輕輕慨嘆:

“吶,是個溫柔的人呀。”